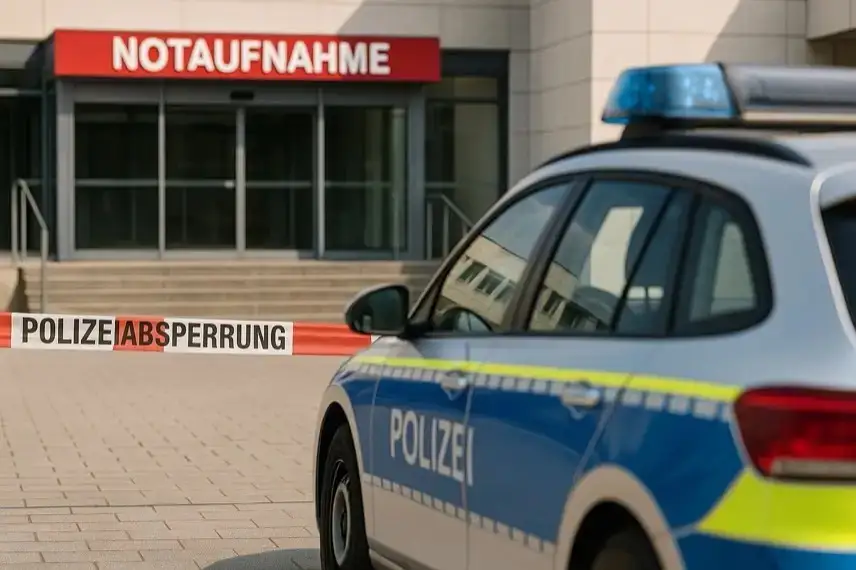

Salzgitter-Bad, 12. November 2025 – Ein lauter Ruf, das metallische Klirren eines fallenden Gegenstands, hektische Schritte auf dem Linoleumboden: Im St. Elisabeth-Krankenhaus in Salzgitter-Bad herrscht in dieser Nacht Ausnahmezustand. Ein junger Mann bedroht Mitarbeitende mit einem Messer. Innerhalb von Minuten eilen Dutzende Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zum Ort des Geschehens. Die Notaufnahme, sonst ein Ort der Hilfe, wird zum Einsatzort.

Ein 21-Jähriger löst Großeinsatz in der Notaufnahme aus

Am späten Abend des 11. November 2025 gegen 21:15 Uhr alarmieren Angestellte des St. Elisabeth-Krankenhauses die Polizei. Ein 21-jähriger Mann soll in der Notaufnahme randaliert und mit einem Messer gedroht haben. Nach Angaben der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel kam es im Bereich der Liebenhaller Straße zu einer Bedrohungslage, die einen umfangreichen Einsatz auslöste. Die Beamten rücken mit mehreren Streifenwagen an, sichern das Gelände und beruhigen Patienten, Besucher und Klinikpersonal.

Augenzeugen berichten von einem „kurzen, aber heftigen Moment der Panik“, bevor die Lage durch die Polizei unter Kontrolle gebracht werden konnte. Der Täter flüchtete zunächst, wurde jedoch nach kurzer Fahndung gestellt. Die Ermittlungen zur Tatmotivation laufen, nähere Details will die Polizei bislang nicht nennen. Das Klinikum bestätigte den Vorfall, äußerte sich aber nicht weiter zu internen Abläufen.

Das Krankenhaus als Tatort – ein Ort, an dem Sicherheit selbstverständlich sein sollte

Das St. Elisabeth-Krankenhaus in Salzgitter-Bad ist ein Haus der Grundversorgung mit rund 108 Betten und etwa 300 Mitarbeitenden. Es wurde 1945 gegründet und spielt für die medizinische Versorgung der Region eine zentrale Rolle. Dass es nun selbst Schauplatz eines Polizeieinsatzes wurde, wirft Fragen nach der Sicherheit im Klinikalltag auf – Fragen, die bundesweit zunehmend Bedeutung gewinnen.

Schon in der Vergangenheit kam es an diesem Standort zu Vorfällen. Erst vor wenigen Monaten wurde ein Diebstahl von Narkosemitteln bekannt, bei dem Unbekannte mehrere Fläschchen des Betäubungsmittels Propofol entwendeten. Auch wenn zwischen beiden Fällen kein Zusammenhang besteht, verdeutlichen sie ein wachsendes Risiko, dem Kliniken – besonders kleine Häuser – ausgesetzt sind.

Gewalt im Gesundheitswesen: Ein wachsendes Phänomen

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) spricht in einer aktuellen Erhebung von einem alarmierenden Trend: Übergriffe auf Krankenhauspersonal gehören inzwischen zum Alltag vieler Einrichtungen. 73 Prozent der Kliniken meldeten in den letzten fünf Jahren eine deutliche oder zumindest merkbare Zunahme von Gewaltvorfällen. Rund ein Viertel der befragten Häuser berichtete, dass Mitarbeitende aufgrund von Gewalterlebnissen ihren Arbeitsplatz aufgegeben haben.

Etwa 28 Prozent der Kliniken beschäftigen heute bereits einen privaten Sicherheitsdienst – Tendenz steigend. „Die Hemmschwelle für Aggressionen sinkt“, heißt es in der DKG-Studie, die sich auf bundesweite Umfragen unter Klinikleitungen stützt. Gleichzeitig fordern 93 Prozent der befragten Häuser härtere Strafen für Übergriffe auf medizinisches Personal.

Warum es in Notaufnahmen besonders oft eskaliert

Die Notaufnahme gilt als einer der sensibelsten Orte im Krankenhausbetrieb. Lange Wartezeiten, Schmerz, Angst und psychische Ausnahmesituationen führen dort besonders häufig zu aggressivem Verhalten. Studien zeigen, dass 12 Prozent der Beschäftigten regelmäßig verbale Gewalt erleben, weitere 33 Prozent zumindest gelegentlich. Körperliche Angriffe sind zwar seltener, kommen aber ebenfalls vor – rund 10 Prozent der Befragten gaben an, schon einmal körperlich attackiert worden zu sein.

Besonders gefährdet sind laut Studien medizinische Fachkräfte, die in engem Patientenkontakt arbeiten. Ärztinnen, Pfleger und Sanitäter berichten regelmäßig von Beleidigungen, Drohungen oder tätlichen Angriffen. Die Kombination aus Überforderung, Personalmangel und hoher emotionaler Belastung begünstigt Eskalationen.

Ein Blick in die Realität der Notaufnahmen

In Onlineforen berichten Mitarbeitende aus Notaufnahmen von massiver psychischer Belastung. Ein Nutzer schildert: „Ich gewöhne mir immer mehr an, das Problem des Systems nicht zu meinem Problem zu machen.“ Solche Stimmen zeigen, wie sehr das Personal zwischen Hilfsbereitschaft und Selbstschutz balancieren muss. Entscheidungen müssen oft in Sekunden getroffen werden, in Situationen, die ohnehin schon angespannt sind. Wenn dann noch Bedrohung oder Gewalt hinzukommen, kann das Sicherheitsgefühl der gesamten Belegschaft erschüttert werden.

Ein weiterer Beitrag aus einer regionalen Umfrage zeigt, dass Übergriffe in vielen Häusern zur bitteren Routine gehören. „F*tze, Drecksstück, Schlampe – das sind Worte, die ich fast jede Woche höre“, sagt eine Pflegerin in einem Bericht aus Oberhausen. Diese Aussagen unterstreichen, dass das Problem kein Einzelfall ist, sondern bundesweit vorkommt – unabhängig von Stadtgröße oder Kliniktyp.

Besuchergruppen als unterschätzter Risikofaktor

Nicht nur Patienten, sondern auch Angehörige können in Konfliktsituationen zur Eskalation beitragen. Gerade große Besuchergruppen, die mit hohen Erwartungen und emotionaler Anspannung in Kliniken erscheinen, gelten laut Berichten von Klinikjuristen als wiederkehrende Problemquelle. Wenn Angehörige das Gefühl haben, ihre Verwandten würden nicht ausreichend versorgt, entsteht schnell ein Spannungsfeld, das Mitarbeitende vor schwierige Situationen stellt. In kleineren Häusern wie in Salzgitter-Bad fehlen häufig die personellen Ressourcen, um solche Situationen durch geschultes Sicherheitspersonal aufzufangen.

Wie Krankenhäuser auf die wachsende Bedrohung reagieren

Viele Einrichtungen investieren inzwischen gezielt in Präventionsmaßnahmen. Dazu gehören Deeskalationstrainings, Alarmsysteme, Videoüberwachung und die Einrichtung von geschützten Wartezonen. Einige Kliniken führen Besucherausweise oder Zugangsbeschränkungen ein, um unkontrollierte Bewegungen im Gebäude zu verhindern. Dennoch sind die Möglichkeiten begrenzt – vor allem dort, wo Budgets knapp sind.

Eine Studie der Universität Heidelberg zeigt, dass strukturelle Veränderungen in Organisation und Führung entscheidend sind. Nicht nur die Technik, sondern vor allem die Haltung der Klinikleitung beeinflusst, wie sicher sich Mitarbeitende fühlen. Vertrauen, klare Kommunikationswege und sichtbare Unterstützung durch Vorgesetzte werden als Schlüsselfaktoren genannt.

Polizei-Einsätze in Krankenhäusern nehmen bundesweit zu

Wie häufig Polizei in deutschen Kliniken eingreifen muss, zeigt eine Erhebung aus Berlin: Allein in den dortigen 60 Krankenhäusern gab es im vergangenen Jahr mehr als 14.000 Einsätze. Besonders häufig betroffen waren Notaufnahmen in städtischen Gebieten. Diese Zahlen machen deutlich, dass das, was in Salzgitter-Bad passiert ist, kein isoliertes Ereignis ist – sondern Teil einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung.

Gründe für die Zunahme von Polizeieinsätzen

- Hoher Patientendruck und Wartezeiten führen zu Frustration.

- Psychische Erkrankungen oder Drogenkonsum erhöhen die Konfliktwahrscheinlichkeit.

- Alkoholisierte Patienten oder Besuchergruppen reagieren aggressiver.

- Personalmangel mindert die Reaktionsfähigkeit bei akuten Zwischenfällen.

Diese Faktoren treffen häufig zusammen – besonders in kleineren Städten, in denen Kliniken weniger Personal und Sicherheitspersonal beschäftigen können. Der Großeinsatz in Salzgitter-Bad reiht sich damit in eine wachsende Liste ähnlicher Fälle ein.

Folgen für Personal und Patienten

Der Vorfall im St. Elisabeth-Krankenhaus hat Spuren hinterlassen. Mitarbeitende berichten von Verunsicherung, einige Kolleginnen und Kollegen hätten den Dienst vorübergehend unterbrochen. Psychologische Betreuung und Nachsorge seien inzwischen Standardprozeduren nach solchen Ereignissen. Für die Patienten, die Zeugen des Vorfalls wurden, bleibt das Erlebnis ebenfalls belastend – besonders in einem Umfeld, das eigentlich Schutz und Heilung bieten soll.

Die Polizei prüft derzeit, ob der Täter bereits zuvor auffällig geworden ist oder in psychologischer Behandlung stand. Nach derzeitigem Stand wurden keine Personen verletzt, was in Anbetracht der Bedrohungslage als großes Glück gilt.

Was aus dem Großeinsatz gelernt werden kann

Der Großeinsatz in Salzgitter-Bad wirft ein Schlaglicht auf ein gesamtdeutsches Problem: die unzureichende Sicherheit in medizinischen Einrichtungen. Gewalt gegen Krankenhauspersonal ist kein Randthema mehr – sie ist Teil der täglichen Realität geworden. Der Vorfall zeigt, dass selbst kleine Krankenhäuser in ländlichen Regionen mit Situationen konfrontiert werden können, die früher als Großstadtprobleme galten.

Für viele Fachleute ist klar: Nur eine Kombination aus besseren Arbeitsbedingungen, personeller Entlastung, Schulungen und klaren rechtlichen Rahmenbedingungen kann langfristig helfen. Die Ereignisse in Salzgitter-Bad könnten damit ein Weckruf sein – für Politik, Klinikleitungen und Gesellschaft gleichermaßen.